À PROPOS DU PROJET GRAND MOULIN - EXPOSITION AU GRAIN / MARS 2025 [EXTRAITS]

SYLVAIN GELEWSKI

Lorsqu’on évoque la forme du moulin, on pense à ses grandes pales qui prennent le vent et le transforment en énergie. À sa fonction, servant à concasser les grains pour en extraire de la farine. On peut aussi se demander quel est le sens de l’expression « avoir du grain à moudre », métaphore qui caractérise le mieux la pratique assidue d’atelier de l’artiste, où les tableaux sont souvent d’abord réalisés sur papier de petit format avant d’intégrer la toile au format final. Le peintre a du travail, car le degré de réalisation de ses tableaux est exigeant, surtout dans ses détails.

Il glane des impressions au gré de ses pérégrinations à travers la montagne, la nature et les carrières. Il décortique le surplus d’images de l’actualité et de la presse, comme un détective classerait des coupures et preuves en les épinglant sur le mur de son motel. Nicolas a l’habitude de travailler sur plusieurs œuvres en même temps, avec beaucoup d’éléments sous les yeux. L’inspiration provient du monde minéral et de son exploration, son exploitation par les humains. Il remarque aussi la mise en scène des découvertes scientifiques et la « fabrique de paysages » créées par la rencontre entre le monde de la technologie et la nature. Souvent, un sujet est extrait d’une photographie et passe dans une peinture. Une manière de se réapproprier les évènements.

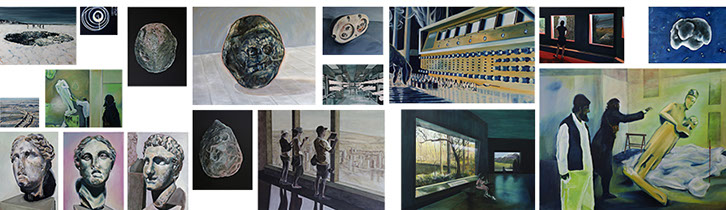

Dans la grande salle d’exposition, l’artiste présente une série d’huiles sur toile, parfois déjà existantes, d’autres créées pour l’occasion. Elles sont accrochées sur un dessin mural en noir sur blanc. Telle une cartographie d’un seul lieu imaginaire, les traits dépeignent plusieurs endroits que l’artiste a visités, consultés dans des archives ou vus dans son esprit. Comme souvent dans sa pratique, les toiles sont présentées en assemblage, créant une nouvelle forme de fiction.

Un grand tableau montre une énorme volute de fumée de laquelle s’échappent de petits débris dont on ne reconnait plus la forme. Personnellement, j’oscille entre un souvenir de fête, avec une photographie qui aurait été prise au moment où une fusée est projetée en l’air lors d’un jour de célébration, capturant pour toujours un instant de joie. Ou au contraire, la peur ressentie en découvrant aux informations un énième essai de missiles balistiques en Iran, aux USA, en Corée du Nord ou en Sibérie. L’image est en réalité célèbre, car elle a été suivie par des millions de téléspectateur·x·ices lors du lancement en janvier 1986, puis de l’explosion en plein vol, de la navette américaine Challenger, tuant ses sept passager·ères. La scène s’imprime dans la mémoire collective et reprend forme sur la toile de Nicolas, sous l’œil du spectateur·x·ice.

Un tableau représente une zone inondée vue du ciel, où les bâtiments sont à moitié immergés. Toute la toile a un côté surnaturel, car enveloppée dans des teintes roses orangées, rappelant celles d’un coucher de soleil. L’instant fait directement référence aux inondations survenues dans la région de Kherson, en Ukraine, lors de l’attaque de l’armée russe détruisant un barrage à proximité en juin 2023. Dans ce cas, la cause de la désolation est humaine et guerrière, due à la violence du conflit. Mais sans contextualisation, elle pourrait rappeler les terribles inondations de 2021 en Allemagne et en Belgique, ou plus récemment celles survenues dans la région de Valence, où la force de l’eau a déplacé et entassé des voitures dans les rues comme si elles étaient de petits cailloux. Pour l’artiste, le discours de ses œuvres n’a pas spécialement de volonté écologiste, mais sa constatation en tant qu’observateur n’en est pas moins pertinente, car elle soulève une nouvelle fois la question de la responsabilité humaine sur ou dans ce genre de situations.

Une autre œuvre montre un barrage vu depuis le bas. On ne sait pas si le petit personnage au milieu de la neige scrute le haut de l’édifice ou prend la pose pour la photographie immortalisant les efforts fournis pour arriver jusque là. Il s’agit en fait de Gabriel Scotti. L’artiste a travaillé avec ce producteur et musicien électronique, glaneur, lui aussi, des éléments de l’environnement qui l’entoure. Ensemble, ils réaliseront une performance audiovisuelle dans l’exposition, activant l’installation, où les tableaux inspirent les sons et où les boucles sonores font échos aux sujets représentés. Des boucles, encore, qu’on retrouve dans quelques lignes de force des huiles et dans les liens créés par le regard avec le dessin qui les relie dans l’espace.

Un mot essentiel est ressorti de notre discussion : « intranquillité ». C’est probablement un état émotionnel par lequel Nicolas passe dans son processus de travail. Plutôt qu’en adoptant un discours engagé, l’artiste lit ces faits avec ses propres failles. C’est un état similaire qui me traverse rapidement en me remémorant certains évènements d’un monde global, où la place et l’avenir de l’être vivant sont incertains. À l’ère de l’intelligence artificielle, des discours politiques dont la véracité est mise en doute, de l’information en continu, se pose enfin la question de la représentation ou de l’absence humaine dans une invention géniale comme celle d’un grand moulin, utile certes, mais pour combien de temps encore ?

Sylvain Gelewski / Hiver 2025

À PROPOS DU CYCLE DE PEINTURES IL ARRIVE QUE... 2020 [EXTRAITS]

ÉLISABETH CHARDON

IL ARRIVE QUE LES DÉCORS S’EFFONDRENT…

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942

Nouvelle incursion dans l’atelier de Nicolas Fournier. Tout est récent. Nicolas peint comme s’il lui fallait rattraper un retard, ou plus simplement, de manière plus stimulante aussi, parce que cela lui est devenu essentiel, à ce moment de sa vie, peu importe la quasi-absence de la peinture dans les décennies qui ont précédé.

Ce sont les «gueules cassées» qui attirent mon regard en premier, ces fracassés venus du monde antique. Des hommes, des femmes, ou plutôt des dieux, des souverains, taillés dans le marbre et depuis mutilés, scalpés, essorillés. La plupart, Nicolas les a photographiés très loin de leur lieu d’origine, l’empire grec ancien, au Metropolitan Museum de New York. Ces figures de pierre venues de l’Antiquité, je les vois surtout comme les soeurs des météorites dont Nicolas a peint le portrait par dizaines ces dernières années. Les unes et les autres sont des morceaux de matière minérale, façonnés, accidentés. L’humain a toujours sa place dans leur histoire. S’il n’a pas sculpté, détruit peut-être, il a reconnu, collectionné, exposé, étudié. Sculptures et météorites sont à la fois les traces d’un autre espace-temps, et de l’intervalle qui nous en sépare.

Nicolas les réunit dans une même matérialité picturale avec des images de recherches scientifiques ou de technologies de pointe, de salles de musées ou de sites touristiques, de panoramas spectaculaires. L’ensemble forme dans l’esprit du peintre un vaste paysage mental, qui se décompose et se recompose au fur et à mesure des trouvailles, et selon les agencements qu’il opère entre les toiles. Nous n’avons pas besoin de connaître véritablement ce paysage. Sans doute nous en approchons-nous lorsque nous regardons un certain nombre de tableaux puisque nous partageons une somme importante d’informations communes sur l’histoire de l’humanité, sur l’histoire de notre planète dans l’univers. Ces informations influencent les recherches du peintre, ses choix d’images, elles influencent aussi notre lecture et notre ressenti face à ces toiles qui mettent en lien des éléments que nous n’avons pas forcément l’habitude de relier.

Le paysage mental de Nicolas n’est clairement pas paisible. Il y figure bien trop d’effondrements, de cratères, de failles, de saccages pour que ne sourde pas une inquiétude. Le vide dans les vitrines des musées dit-il aussi cela ? Il ne reste que les décors recomposés, mais plus trace des animaux naturalisés qui devraient les habiter. Que regardent donc les visiteurs ? Se souviennent-ils faute de voir ? Les images montrent souvent des regardeurs, des figures de dos devant les vitrines des musées, mais aussi devant une fenêtre surplombant New York, les yeux plongés dans l’écran du smartphone plutôt que dans la vision de la ville en dessous d’eux. Une vision d’autant plus vertigineuse quand on sait que la scène a lieu au dernier étage du One World Trade Center, la plus haute structure de New York, qui fait partie de l’ensemble commémoratif des attentats du 11 septembre 2001.

Au temps de la numérisation, de la modélisation, de l’image de plus en plus fabriquée, le peintre va puiser des représentations, il va lui-même en fabriquer et nourrir ainsi leur flux intangible. Mais dans son urgence de peintre, il rend aussi ces images à la matière.

Quatre de ses peintures récentes montrent la destruction d’œuvres au musée de Mossoul en Irak en 2015. Poussés par une lecture obtuse de l’Islam, les djihadistes s’en prennent à des représentations interdites de la figure humaine. Ils détruisent souvent des reproductions de plâtre, parfois aussi des pièces irremplaçables qui ont survécu à moult sauvageries à travers les millénaires avant de tomber sous la leur. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de les voir eux-mêmes fabriquer des images vidéo pour pouvoir vanter leur geste à travers le monde. Les peintures de Nicolas ne sont qu’un frêle barrage devant les désastres, mais tout barrage est constitué de brindilles ou de grains de sable, de rêves et d’utopies, de poésie et de beauté.

Est-ce devant l’immensité de la tâche que l’artiste a franchi un nouveau pas en s’emparant de formats plus grands ? Sans doute aussi devient-il plus à l’aise avec les enjeux picturaux, les espaces de la toile, tout en assumant une continuité dans la manière et dans les teintes, marquées par une couche de fond trouvée de manière aléatoire, à partir des restes de la palette, où dominent sans rien éclipser le Bleu de Prusse et la Terre d’ombre brûlée.

Ces nouveaux formats de 120X150 cm accueillent d’ailleurs aussi bien le vaste panorama du One World Trade Center qu’une version du galet de Makapansgat (il en existe un autre de 40x30 cm). Ce morceau de jaspérite de huit centimètres serait le plus ancien signe connu d’une pensée symbolique dans l’histoire de l’humanité. Il ressemble à un visage humain et a été retrouvé près d’ossements d’australopithèque. C’était il y a environ trois millions d’années. Et aujourd’hui, quels signes laissons-nous ? Dans trois mille ans ou dans trois millions d’années, que restera-t-il à étudier - et par qui - du regard que nous portons sur notre propre humanité ?

Septembre 2020

À PROPOS DU CYCLE DE PEINTURES CHUTES & TROUVAILLES 2017-2019

ÉLISABETH CHARDON

L’été dernier, dans son atelier perché au-dessus de la couverture des voies de chemin de fer, entre Saint-Jean et Charmilles, Nicolas avait déployé pour moi sept grands dessins à la pierre noire, sept photographies reproduites avec soin. Ce travail méticuleux mené des mois durant, presque monacal, laissait entrevoir l’émergence d’autres recherches, pas totalement déconnectées de cet ensemble et pourtant d’une tout autre nature. Les couleurs sourdaient derrière la grisaille. Nicolas peignait.

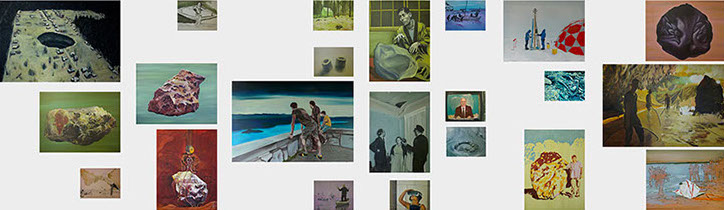

Retour à l’atelier au sortir de l’hiver. Tout n’est que peinture, recherche de teintes, de matières, de lumières. Nicolas n’a pourtant pas totalement quitté ses territoires d’explorations. Les dessins montraient des vides, des gouffres, des écroulements et ces formes en creux sont toujours présentes, mais confrontées à des masses, à des volumes. Son nouveau cycle pictural, l’artiste l’a baptisé Chutes et Trouvailles, empruntant au vocabulaire des chasseurs de météorites qui différencient les objets repérés parce qu’on vient de les voir tomber de ceux découverts sans que leur atterrissage ait été observé.

Ces étranges cailloux que sont les météorites sont ses modèles. Il les portraiture, d’après leurs photographies sur le net ou dans des livres. Peindre le portrait d’une météorite, tout comme celui d’une femme ou d’un homme, c’est en proposer une lecture. Une lecture de l’insaisissable. Chacune a sa personnalité, façonnée par ses origines et son histoire. Pour essayer de comprendre de quelle partie du système solaire, voire des espaces interstellaires, elles proviennent, les scientifiques étudient les matériaux qui les composent. Leur parcours accidenté a aussi contribué à en faire ce qu’elles sont, changeant leur composition chimique, les sculptant. Nées peut-être de la fragmentation d’un astéroïde, ou de son éclatement, elles ont voyagé à des vitesses de dizaines de km/s. Au moment de leur entrée dans notre atmosphère, sans doute des milliers de personnes ont-elles émis simultanément un vœu, pour autant que la traînée lumineuse ainsi produite ait un instant illuminé leur nuit.

Ce sont les images de ces météorites qui sont les premières « trouvailles » de Nicolas. Il les cherche sur le net, dans des ouvrages, et les utilise pour une nouvelle alchimie, celle que produit l’acte pictural, qui est aussi une histoire de matières et d’espaces. À chaque fois, il s’agit de définir les creux et les bosses, les aspects rugueux ou polis, l’impression de poids ou de légèreté qui se dégage de l’objet. La gamme de couleurs est bien plus large que ce qu’on pourrait imaginer. Celles-ci sont toujours plus ou moins désaturées. Il y a là des gris bien sûr, mais aussi des bleus, des violets, des bruns, des jaunes plus ou moins orangés. Les verts ont ici une place surprenante, qui évoquent le végétal, l’organique, dans un monde a priori minéral. Les tableaux ne rendent pas compte de la taille ; toutes les météorites flottent sur un fond jamais vraiment monochrome, rapportées aux dimensions de toiles de 60 x 80 cm (un format intermédiaire pour Nicolas qui utilise aussi des cadres de 80 x 120 et de 30 x 40 cm).

Autant que de ces cailloux venus du ciel, il est question des histoires que nous produisons autour d’eux. Ainsi, Nicolas compte-t-il parmi ses « trouvailles » bien d’autres images, qu’il reproduit sur des formats plus grands. Les sujets sont parfois en lien direct avec les météorites. Certains ont trait aux accidents causés par leur chute, des blessures légères, causées indirectement par l’onde de choc qui a fait éclater les vitres, une seule chute sur un être vivant étant avérée (Alabama, 1954), qui fait l’objet d’une des toiles de Nicolas. D’autres se rapportent aux recherches pour les trouver et les analyser, qu’elles soient menées par des amateurs ou des scientifiques. À ces « trouvailles », Nicolas mêle encore des « chutes », c’est-à-dire des scènes que lui-même a observées et photographiées, et qui l’inscrivent directement, lui et sa famille, dans les réseaux narratifs qui se tissent de tableau en tableau.

Nicolas ébauche des narrations dans chacune de ses toiles et dans la manière dont il les arrange entre elles. Nous sommes clairement à la frontière des mondes. Les météorites sont les ambassadrices de l’espace, c’est-à-dire de l’univers, ce territoire sans fins ni confins dont nous sommes une infime partie. Depuis quelques décennies, l’humanité s’est projetée très loin dans cet espace. Des machines lui ont permis d’en collectionner les images, prises directement du réel ou fabriquées à partir de modèles mathématiques autant que d’observations. De nouveaux récits, scientifiques, poétiques, spirituels, sont ainsi nés à partir de nos connaissances de plus en plus sophistiquées, mais aussi à partir de nos imaginaires, qui ne le sont pas moins.

Les « trouvailles » et les « chutes » de Nicolas ne sont de loin pas toutes directement liées aux météorites. Ses recherches ont pris le large, happées par d’autres images, porteuses de mystères, de questionnements, sur les relations que nous entretenons avec notre planète, sur les idées que nous nous faisons, en tant qu’individu et en tant que société, sur notre place dans l’univers. Nous avons bien du mal à différencier entre exploration et exploitation. Connaître, c’est soumettre est une équation que les humains ont appliquée de tout temps, mais qu’ils pourraient avoir poussée à son paroxysme depuis l’ère industrielle et plus encore depuis l’ère nucléaire. Ce n’est pas un hasard si, parmi les peintures de Nicolas, il y a ce portrait d’un Gorbatchev un peu hagard qui prend la parole quelques jours après Tchernobyl.

Aujourd’hui certains imaginent que la seule solution serait, dans une fuite en avant galactique, d’abandonner la Terre pour aller voir ailleurs. Cet ailleurs d’où viennent les météorites. On s’en rend compte, dans ces quelques mètres carrés d’atelier, les toiles de Nicolas sont des fenêtres qui donnent sur des horizons lointains, mais pas toujours très nets.

Avril 2019