LES RÉSONANCES DU VIDE

ÉLISABETH CHARDON

Un message sur mon écran de téléphone au début de l’été: Comme je te le disais, j’aurais du plaisir à t’accueillir dans mon atelier et te présenter, entre autres, une série de dessins à propos desquels, si tu y trouves de l’intérêt, je te commanderais volontiers un texte. Je croise Nicolas Fournier depuis longtemps mais j’ai eu peu d’occasions de voir son travail. Le peu que j’en connais m’intrigue assez pour me faire accepter l’invitation. Quelques jours plus tard, dans son petit espace sur les voies couvertes de Saint-Jean, Nicolas se démène, tel un dompteur qui place ses fauves sur une série de tabourets. Il dégage ses dessins de leurs papiers protecteurs, et grimpant sur les meubles, les pose autour de nous, à différentes hauteurs. Pourrais-tu écrire? Oui, sans aucun doute.

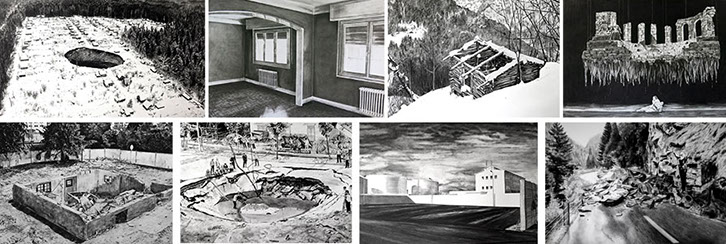

Quelques jours encore et me voilà seule au milieu des fauves. C’est qu’ils pourraient bien me dévorer, m’avaler, ces dessins. Tous sont liés à l’idée du vide, ils me semblent comme des puits. Vertigineux. L’image est double, équivoque. Dans leur profondeur, je peux puiser mille récits, dégager mille interprétations. Je peux me perdre aussi. Je peux me laisser avaler par les catastrophes, les disparitions, réelles ou fantasmées – les pires sans doute - qu’ils évoquent. Ils sont vastes, juste assez pour m’englober, m’engloutir. La taille d’une œuvre n’est jamais un hasard.

Les sept dessins sont tracés trait après trait, centimètre après centimètre, à la pierre noire. Parfois, Nicolas a cherché la noirceur la plus absolue : dans la profondeur d’une forêt, la netteté d’un goudron neuf sur un parking trop vide, surtout dans ce fond de décor d’opéra, abyssal. Parfois, il a protégé des espaces de blancheur qui ne sont pas moins menaçants : c’est la neige qui menace les restes de ce grenier d’alpage, perché sur un rebord au-dessus d’une vallée valaisanne.

D’un dessin à l’autre, d’autres histoires de vide. À chaque fois l’une dans le réel, l’autre dans la représentation de ce réel. Des photographies sont à l’origine des dessins, parfois trouvées sur le Net. La plupart sans doute en couleurs. En les agrandissant, en les reproduisant en « noir et blanc », Nicolas les fouille, son trait est celui de l’archéologue, qui jamais n’aura toutes les réponses.

La scène la plus habitée se regarde dans son entier, comme l’effondrement d’une route, d’une place, avec au fond, en partie noyée, une voiture qu’on tente visiblement de ressortir. Cela se passe à Guangzhou, en Chine, selon le titre de l’oeuvre, selon aussi les silhouettes de la vingtaine d’hommes qui observent l’action depuis les bords. Nous sommes comme eux des badauds devant cette béance, sauf qu’eux ne nous voient pas, de ce côté du réel. Quoique. Cet homme, sous l’arbre, les mains derrière le dos ? Et cet autre, torse nu, légèrement déhanché ? Ne me regardent-ils pas ?

Chaque caillou, chaque bout de ferraille semble parfaitement reproduit, du moins tel que la photographie l’a rendu. L’œil voit les objets mais il peut aussi appréhender d’autres formes, abstraites ou chimériques, dans les valeurs de gris et de noirs qui les composent. La pierre noire, elle-même résultante d’enfouissements, de sédimentations minérales, organiques, animales parfois, crée ses propres ombres qui n’appartiennent pas à la réalité de la scène mais au dessin.

Auparavant, Nicolas avait dessiné un autre effondrement de terrain. Dans la froideur de l’hiver russe, à Solikamsk, en 2014, une doline s’est créée et a englouti un village, au-dessus d’une mine de potasse. Le trou grandira encore considérablement dans les mois qui vont suivre, mais le moment où a été prise cette photographie aérienne est particulièrement propice pour le dessin, grâce aux jeux de noir et de blanc qu’il permet. La forêt, dont les ténèbres sont aussi profondes que celles de la doline, encadre le village sous la neige, abandonné, mort, avec en son centre la fosse, parfaitement ronde, noire et insondable.

De la maison, l’espace même du refuge, il ne reste que les soubassements. Quelques gravats au milieu, et les traces des escaliers qui menaient aux étages supérieurs. L’image semble écrasée par la lumière, apocalyptique. Au second plan, la palissade blanche et la barrière sombre des arbres tracent une double frontière avec le monde, qui doit continuer, au-delà, derrière les fenêtres des immeubles.

Un appartement vide, ou plutôt vidé, si ce n’est de ses ombres, de la marque d’un cadre sur le mur, de quelques grisailles laissées par les âges. Et la lumière encore y tache le sol, concentrant dans sa blancheur toutes les vies passées là.

La porte de l’atelier est ouverte sur l’été. Je sors sur la coursive. Le monde est en couleur, rassurant. Ses ombres n’ont pas l’épaisseur troublante qu’elles ont dans les dessins de Nicolas. Les fauves ne m’ont pas mangée, pas tout à fait. Je donne deux tours de clé derrière moi.

Septembre 2018